心電描記術(Electrocardiography、ECG 或者 EKG)是一種經胸腔以時間為單位記錄心臟的電生理活動,並通過皮膚上的電極捕捉並記錄下來的診療技術。這是一種無創性的記錄方式。

ECG 的原理

ECG 的工作原理簡單的來說是這樣的:在每次心跳心肌細胞去極化的時候,會在皮膚表面引起很小的電學改變。這個小變化被心電圖記錄裝置捕捉並放大,即可描繪心電圖。 在心肌細胞處於靜息狀態時,心肌細胞膜兩側存在由正負離子濃度差形成的電勢差,去極化即是心肌細胞電勢差迅速向 0 變化,並引起心肌細胞收縮的過程。

在健康心臟的一個心動周期中,由竇房結細胞產生的去極化波有序的依次在心臟中傳播,先傳播到整個心房,經過「內在傳導通路」傳播至心室。如果在心臟的任意兩面放置 2 個電極,那麼在這個過程中就可以記錄到兩個電極間微小的電壓變化,並可以在心電圖紙或者監視器上顯示出來。心電圖可以反應整個心臟跳動的節律,以及心肌薄弱的部分。

12 導程心電圖

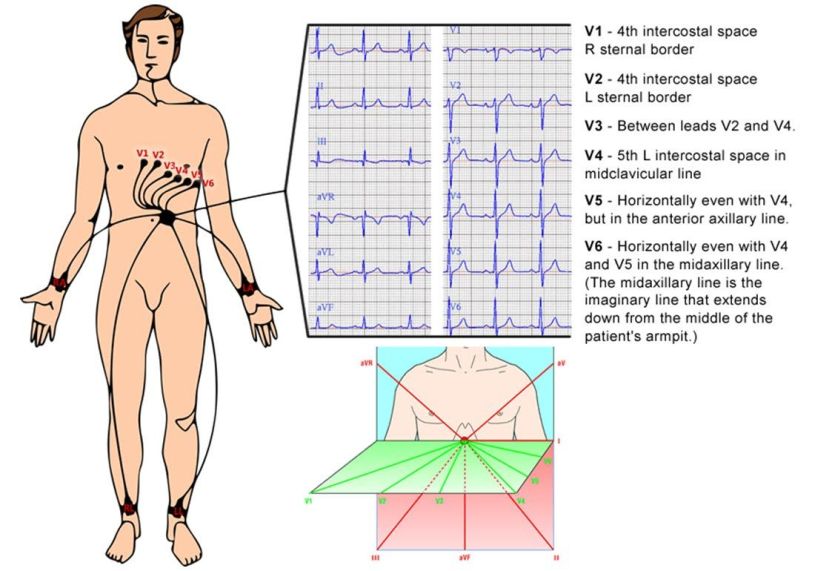

通常在肢體上可以放置 2 個以上的電極,他們兩兩組成一對進行測量(如左臂電極(LA),右臂電極(RA),左腿電極(LL)可以這樣組合:LA+RA,LA+LL,RA+LL)。每個電極對的輸出信號稱為一組導程。導程簡單的說,就是從不同的角度去看心臟電流的變化。

心電圖的種類可以以導程來區分,如 3 導程心電圖,5 導程心電圖與 12 導程心電圖,等等。12 導程心電圖是臨床最常見的一種,可以同時記錄體表 12 組導程的電位變化,並在心電圖紙上描繪出 12 組導程信號,常用於一次性的心電圖診斷。

3 導程及 5 導程心電圖,多用於需要通過監視器連續檢測心電活動的情況,如手術過程中或在救護車轉運病人時的監護中。根據儀器的不同,這種連續監測的結果有時可能不會被完整地記錄下來。

ECG 是測量和診斷異常心臟節律最好的方法,尤其是診斷:

- 心電傳導組織受損時

- 心臟的節律異常

- 電解質平衡失調引起的心臟節律的改變

在心肌梗塞(MI)的診斷中,ECG 可以特異性的分辨出心肌梗塞的區域(但並不是心臟所有區域的心電活動改變都可以被 ECG 記錄到)。 ECG並不能可靠的評估心臟泵血能力,這通常由心臟超音波或者核醫學手段來完成。某些情況下,正常ECG圖像的病人卻可能會出現心臟停搏(一種叫做心電機械分離的情況下)。

原文出處: wiki 心電圖

心電圖各波段命名及意義

上面的圖總結起來可以歸納成一句話:四波一段兩間期。

四波:

(1) P波:

是心電圖中最先出現頂端圓頓的小波,在 I、II、aVF、V4-V6 導聯直立,在aVR導聯上倒置,通常 P 波的前半部代表右心房除極,中部代表右心房、左心房共同除極,後半部代表左心房除極。所以 P 波表示左右心房除極所花的時間,小於 0.12 秒 P 波的高度(幅度、電壓)與心房肌的多少(厚薄),正常情況下在肢體導聯 ≤0.25mV,在胸壁導聯 ≤0.15mv。

(1-1) 二尖瓣 P 波

當心房除極時,由於左心房晚於右心房除極,當左心房肥厚時,右心房除極完畢,而左心房由於肥厚除極時間延長,心電圖上表現為:P波增寬,時限 ≥ 0.12s,P 波呈 M 型(雙峰型),峰間距≥0.04s。多見於左房肥大、二尖瓣狹窄或關閉不全。

(1-2) 肺型 P 波

當右心房除極時間延長時,由於左心房除極晚,故 P 波時間無明顯延長,主要體現 P 波的振幅增高。心電圖上表現為:P 波呈尖峰狀,時限正常,在 II、III、aVF 導聯電壓 >0.25mV,低電壓時,同導聯 P 波大於 1/2R 波。V1 導聯 P 波直立或雙向時,正向部分 P 波電壓 >0.15mV ,呈雙向時,其電壓的算術和 ≥ 0.20mV。多見於肺心病、右房肥大、肺動脈瓣狹窄等。

(2) QRS 波

是心電圖中出現的第二個波群,反映兩個心室的除極過程,時間 <0.12 秒。正常心室除極從室間隔中部開始,然後從左向右除極,所以 QRS 波群最開始是一個小的且向下的小 q 波。

上圖是心臟的橫斷面,我們看到的左右心室的位置及 V1 到 V6 導聯的標記。從這幅圖中我們可以看到:V1 到 V6R 波是逐漸增大的,而 S 波是逐漸變小的(對於年長人和成人胸導聯,因為嬰幼兒為右心室優勢型),所以正常情況下,V1、V2 導聯多呈現 rS,R/S<1,Rv1<1mv(10小格子),超過此值常提示右心室肥大;V5、V6 導聯以 R 波為主,R/S>1,R 波 <2.5mv,超過此值常提示左心室肥大。

(3) T波:

是心電圖中出現的第三個波群,反映兩個心室復極過程。T 波方向常和 QRS 波群的主波方向一致。在 Ⅰ、Ⅱ、V4-6 導聯直立,aVR 導聯倒置。T 波的高度、方向和形態變化在診斷心肌缺血及電解質紊亂中有重要參考價值。

(4) U波:

代表心室的後繼電位,正常 U 波是在 T 波後 0.02 s ~ 0.04 s出現的圓鈍狀的低平波,其方向與 T 波的方向相同,時限為 0.10 s ~ 0.30 s,在無冠脈造影條件的基層單位,據 U 波變化估計冠狀動脈狹窄的部位或心肌缺血的部位,具有很高的實用價值。

一段:

ST 段:

QRS 波群終末點(稱J點)至 T 波起點間距。代表心室全部除極後,心室各部位沒有電位差,處於等電位線上。任何導聯 ST 段均不能壓低超過 0.05mV ; V1-V3 導聯 ST 段抬高 ≤0.3 mv,余導聯 ST 段抬高均不能超過 0.1mv。 ST 段的升高或壓低在診斷有無心肌缺血、心肌梗死、電解質紊亂中有重要意義。

兩間期:

(1) P-R間期:

P 波起點至 QRS 波起點間距,代表心房除極開始到心室除極開始的時間,主要反映電激動經房室交界區延緩傳導所產生的時間,正常 P-R 間期為 0.12-0.20s。 異常延長要注意房室傳導阻滯。

(2) Q-T間期:

QRS波起點到T波結束的間距,代表心室除極和負極全過程所需要的時間。該間期延長可以導致嚴重的室性心律失常。

竇性心律

經常能聽到竇性心律這個詞,竇性心律,是指從心臟竇房結髮出的激動控制整個心臟電活動的節律。就是說,心臟的竇房結髮出了指揮心跳的指令, 整個心臟都按照這個指令的節律工作,這時候的心律,就是竇性心律。所以,我們正常人的心律就應該是竇性心律。如果是非竇性心律,那就是說心跳訊號產生的位置不是竇房結,這叫做異位心律,一般會影響心臟功能。

如果「指揮部」竇房結沒有正常工作,或者傳導通路的某些部分被阻斷,為了保證心臟的正常跳動,身體會自動形成一個「臨時指揮部」。如果這個「臨時指揮部」是在心房,那麼這種心臟節律就叫做房性心律;在房室結,就成為「 節性心律 」;在心室,成為「 室性心律 」。這些非竇性心律的出現,說明心臟可能出現了問題,最好及時到醫院檢查清楚。非竇性心律一定不正常,但是是竇性心律不一定正常。

關於心電圖報告單上的名詞解釋

(1) P-R間期延長

臨床上心電圖PR間期延長,一般主要考慮為房室傳導阻滯的可能性大。但如果只是心電圖出現上述症狀,而患者無明顯不適,一般關係不大,可以定期複查。建議平時多休息,勞逸結合,加強營養,同時加強鍛煉。

(2) T 波改變

T波異常的變化包括T波低平、T波倒置及T波高尖,多數心電圖T波輕微改變並沒有太大意義。

但如果T波明顯增高,可能是心肌梗死早期或者是高鉀血症,必須時刻檢查血鉀和心臟彩超。T波低平或倒置可見於冠心病心肌缺血、高血壓、圍絕經期綜合徵(女性更年期)、電解質紊亂、心肌炎、心肌病、神經功能異常、藥物影響、精神緊張等情況。針對T波低平或倒置的情況下,可以做動態心電圖和心臟彩超,進一步明確疾病情況,再對症治療。

(3) ST 段抬高

心電圖檢查,st段抬高的話,通常有心肌缺血或心肌梗塞的可能。如果平時沒有心臟部位的明顯疼痛、胸悶等症狀的話,一般就不用擔心。必要時,可以做進一步的檢查,做下冠脈造影、心臟彩超確診。

(4) Q-T 間期延長

具體要看QT延長的程度以及心率,原則上心率越慢QT越長。

Q-T間期延長見於心肌梗死、冠狀動脈供血不足、低鉀血症、低鈣血症、藥物的影響,也可見於遺傳性原發性Q-T間期延長。如果沒有心臟方面不適症狀,連續隨訪後也沒有太大變化,僅僅是Q-T間期延長是沒有什麼太大意義的。一般飲食方面儘量不吃高脂、高蛋白飲食,同時,應適當運動,不急不躁。必要時,可以做以下動態心電圖、心臟彩超看看。

(5) U 波改變

U 波改變:包括 U 波倒置和 U 波增高兩種情況。

U 波倒置常見於高血壓、心肌缺血、左室負荷過重或電解質改變等。U 波明顯增高見於血鉀過低。 如果時常出現心悸,胸悶,胸痛的症狀,可以做血電解質、心臟彩超等進一步檢查。建議多休息,不要熬夜,不要過度疲勞,不要劇烈運動。飲食上,多吃易消化的食物,幾油膩、香辣食物,戒煙戒酒。

原文出處: 看懂心電圖,入門小知識